“医生,为什么要拍胸片(DR),做个彩超不行么?”

“医生,核磁共振(MR)是啥?有辐射么?”

DR?CT?B超?MR?你是不是也经常傻傻分不清楚呢?到底它们各自适应哪些身体部位的检查?它们的优缺点又是什么?为了解除大家心中对于这四种影像学检查的诸多疑惑,小赛下面就给您梳理一下这几种检查的成像原理、特点及临床适应症。

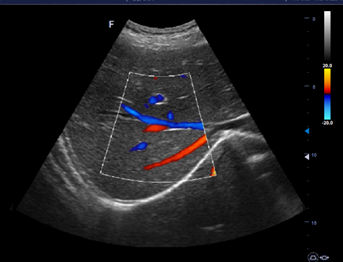

B超(超声诊断仪)

成像原理:通过发射超声波对人体内部器官成像的设备。超声波,是一种频率很高的声音,因为频率太高,所以人类无法听到。正因为高频振动,所以遇到物体超声波的反射效果也很明显。蝙蝠、海豚就是利用超声波捕猎的。雷达、声纳的原理也是利用超声波的反射。医用超声是通过医生手持的探头发射超声波,超声波在人体内遇到硬度不同的组织,反射速度会有明显差异。超声设备就是利用这种速度差异生成组织图像的。

临床适应症:应用场景非常广泛,可以对所有的实型脏器进行检查,例如,产前检查、下肢及颈部血管、肝脏、胆囊、甲状腺、乳腺、肾脏、前列腺、心脏等。

优点:实时成像,对人体没有任何损害。

不足:对于空腔脏器如肺脏、消化道力不从心。

DR(数字X射线影像机)

成像原理:利用X射线穿透人体不同组织密度,发生不同程度的衰减,接收器探测这种强度差异,就形成了X光片。就如同将一张纸和一本书同时放到灯前,它们在墙上的影子会存在差异。

临床适应症:骨折、骨裂、肺炎初筛。

优点:成像快、空间分辨率高,能准确地显示人体内部结构,可以清晰地呈现骨骼的细小裂隙;性价比高,适合基层医院初步诊断使用。

不足:无法清楚的显示组织之间的三维关系。不适用于头部、腹部的疾病检查。

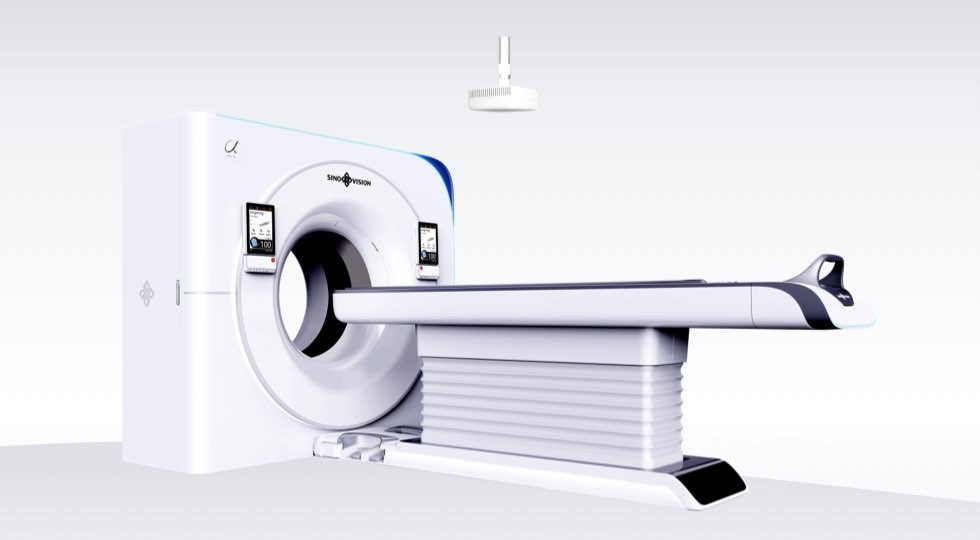

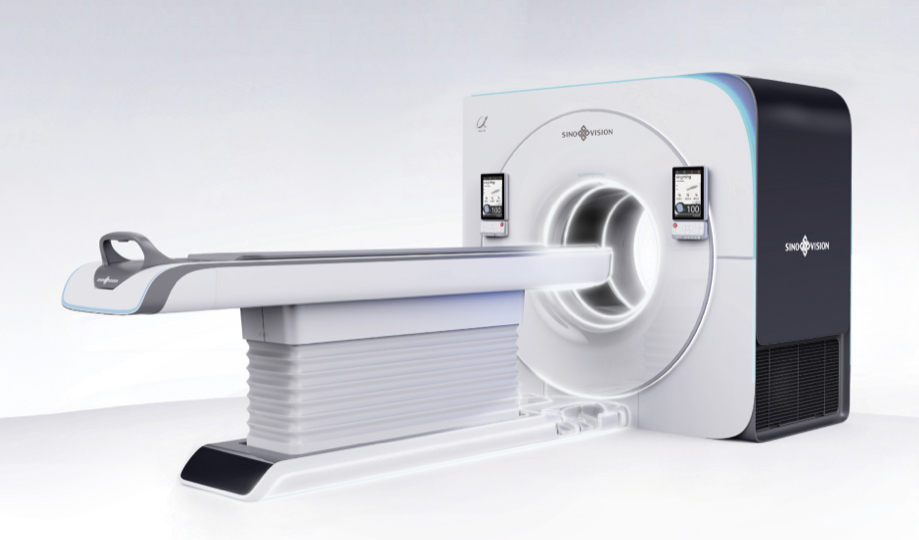

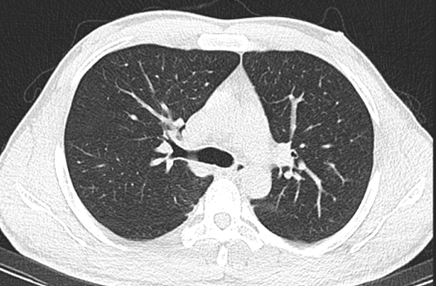

CT(X射线计算机断层扫描仪)

成像原理:和DR一样,CT也是利用X射线成像的影像设备。不同的是,DR是把立体的部位重合到一起然后成像,看到的是各脏器重叠到一起的图像;而CT检查能把扫描范围内各器官的内部解剖图像及组织间关系都显示出来。

临床适应症:X光能够穿透人体各种组织,使得CT设备可以应用于从头到脚的各个部位,常用于检查各部位发生的肿瘤、炎症、出血等。也可用于骨关节疾病、心脏冠脉、肠道、全身性血管、闭合性外伤等情况的检查。

优点:因为CT呈现的是断层(切片)图像,所以各个组织之间没有遮挡,诊断医生可以清晰观察组织内部情况,准确呈现人体内部组织的三维关系。

不足:既往,患者一直对于CT的X射线辐射剂量有所忌惮。随着低剂量CT的普及,CT辐射剂量大幅降低,一次CT低剂量肺筛查的辐射剂量仅相当于拍摄几次X光片所受辐射剂量。

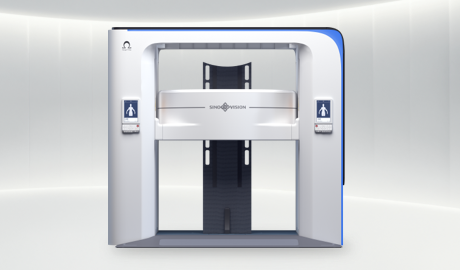

MR(核磁共振成像)

成像原理:MR是利用水分子中氢原子的质子数差异进行成像。首先利用高磁场使所有电子进行排序,以消除电子信号。再利用射频波(就是检查时听到的噪音),让氢质子从低能量状态跃迁到高能量状态。射频波消失后,氢质子会方向跃迁回到低能量状态,并在此时释放刚才获得的能量,接收线圈捕捉氢分子释放的能量进行成像。简单地说,就是根据组织内部水分子含量高低的差异进行成像。

临床适应症:尤其适合身体内软组织脏器的临床检查,如脑组织、脊髓、乳腺、肝脏、韧带、软骨等;还可用于检查各部位肿瘤、主要血管、炎症、囊肿等。

优点:对软组织的特异性很高。

不足:适用范围有限;成像速度慢,检查时间长,费用比较高。

文末彩蛋之西瓜趣解

为了方便大家更好地理解,小赛再给大家举个形象的例子。假如人体是一个西瓜,那么超声检查就好像是在敲西瓜,一边敲一边感受内部结构;DR就是把西瓜拍扁了看,也能看清,但是内部彼此之间的三维结构不够直观;CT就是把西瓜切成一片一片的来观察内部的组织结构(切的越薄、看的就越清楚,这也正是薄层扫描的意义所在);MR就是把西瓜汁摇一摇,以此来感受内部的结构。